文/汝川十七樓 智慧賦能中心

許多人對疼痛的認知停留在「忍一下就好」或「吃止痛藥解決」,然而疼痛是身體對於潛在問題發出的警訊。若長期忽視或僅以症狀處理,可能演變為慢性疼痛,進一步影響專注力、睡眠與生活品質。

常見疼痛前三名:

- 肌肉痠痛(39.1%)

- 頭痛(29.8%)

- 關節痛(12.1%)

整體來看,每兩位台灣人就有一位,每週至少會出現一次疼痛,推估全台有超過 987萬人受到影響。更令人擔心的是,其中有98%的人選擇「忍痛」而不處理。

- 現代疼痛治療:跨領域團隊整合疼痛控制

- 藥物治療:適當使用止痛藥、肌肉鬆弛劑或非類固醇消炎藥等,須評估適應症與依賴風險。

- 物理治療與科技輔助儀器:包含熱敷、電療、徒手治療等,以及震波治療與超磁場等先進設備,能促進血液循環、組織修復及神經調節。

- 運動治療:強調動作品質、動作控制,改善肌肉協調與關節穩定性。

- 心理支持:針對慢性疼痛引發的焦慮、憂鬱等情緒問題進行支持性心理治療。

改變的起點:主動參與

疼痛的逆轉,不只是醫療團隊的責任,患者的主動參與及長期執行力更為關鍵。透過「科技輔助+專業指導+主動練習」,更可強化自我監控與疼痛復發預防的能力。

早一步處理,不只是少痛幾天,而是讓身體不走冤枉路

根據臨床經驗,若能早期介入評估與治療,不僅可減少組織損傷與代償性動作的發生,還能縮短恢復時間、降低就醫次數與醫療負擔。反之,若僅針對疼痛部位進行表面處理(如冰/熱敷或止痛),未解決真正的動作問題與肌群失衡,反覆發作與轉變為慢性的風險也會隨之升高。

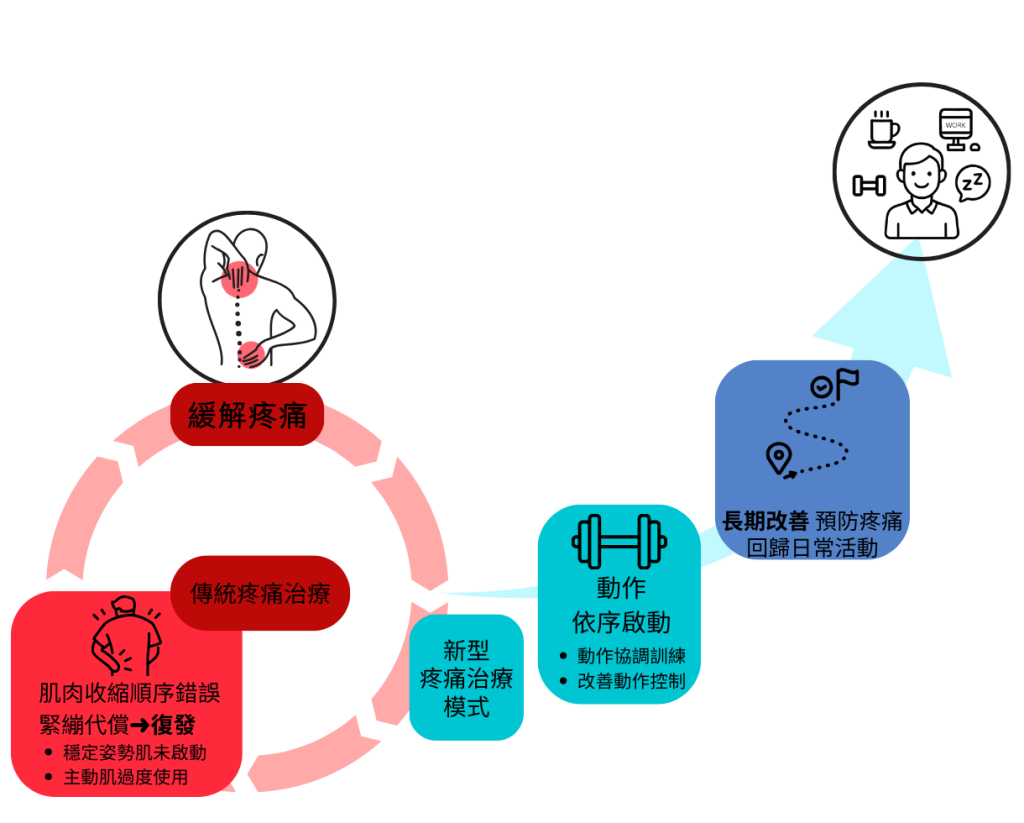

重建正確的動作控制與肌肉協調-舒適自在的新型治療模式

許多人在疼痛治療好後,卻不敢再回去運動,其實不痛之後應重建正確的動作控制與肌肉協調,才能確實預防下一次受傷。善用現今科技高效能治療儀器,例如震波與超磁場治療儀,前期為疼痛緩解帶來立即性的效果,在疼痛降低之後介入功能性訓練達成全面性治療計畫。

震波治療 (Shockwave Therapy)

有效活化組織修復機制、刺激血液循環,同時減緩肌腱與筋膜等軟組織的發炎反應。特別適用於肩頸僵硬、足底筋膜炎、網球肘、肌腱炎等疼痛,能在短期內帶來顯著的止痛與功能改善效果。

超磁場治療儀 (Super Inductive System-SIS)

超磁場治療運用高強度磁能,穿透皮膚與淺層組織,快速啟動神經與深層肌肉反應。不僅能放鬆緊繃肌群、降低疼痛訊號傳導,還能強化深層核心穩定肌,對於下背痛、骨盆不穩、坐骨神經性疼痛等情況特別有效。

功能性訓練運動,是長期改善的關鍵

許多疼痛問題看似局部,實則來自全身動作鏈的不協調。當我們緩解疼痛後,應盡速以功能性運動介入,改善造成疼痛問題的源頭。

舉例來說:

夠的人可以輕鬆的提

取。

會造成聳肩,肩膀的

斜方肌及提間胛肌及

附近肌肉一起用力,

甚至是用身體歪斜去

達成動作,其他動作

亦然。

若僅處理疼痛部位,效果往往只是暫時緩解;真正要預防疼痛復發,關鍵在於教導正確的動作,重建正確的動作順序與肌群協調。

動作順序與協調是高效率的關鍵

在正確的動作中,大腦控制神經指揮肌肉需要精準分工、依序啟動,才能確保動作品質;但如果順序錯亂,例如該穩定的肌肉尚未啟動即強行出力,不只效率差,還容易造成組織拉傷或慢性疲勞。

X錯誤動作:

肌群同時搶著出力 → 緊繃、代償、容易受傷

√ 正確動作:

肌群分工明確、出力順暢 → 穩定、安全、效率高

唯有透過正確的訓練,重建正確的神經肌肉控制與動作鏈協調,讓身體在動作中回到「該出力的出力、該穩定的穩定」,才能真正解決疼痛問題、降低復發的風險。

疼痛可以改善,關鍵在於開始改變

逆轉疼痛不只侷限於專業醫療介入,患者的主動參與與行動改變同樣關鍵。

智慧賦能中心

- ✅ 高效、精準的儀器

- ✅ 舒適放鬆的空間

- ✅ 一對一、客製化療程

讓您在治療中同時身心放鬆。

只要採用正確策略、接受專業評估介入並持續訓練,疼痛不是無解的循環,而是可以被理解、被改善的訊號。絕大多數疼痛狀況都能獲得顯著改善與預防復發。